Аввакум двадцатого столетия

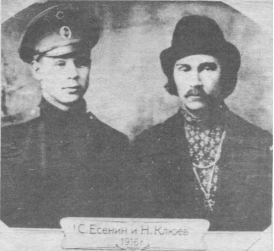

Томский период жизни и творчества поэта Николая Клюева

«...Завещаю тебе в случае моей смерти поставить на моей могиле голубец — в хмурой Нарымской земле...».

(Из письма Н. А. Клюева от 12 июля 1934 г. из Колпашева С. А. Клычкову).

1. «Зловещ и темен мой жизненный путь...»

Лучше, чем сам Николай Алексеевич Клюев, никто не расскажет о его жизни в Колпашеве и Томске. Поэтому, несмотря на то, что многие томичи (имею в виду прежде всего почитателей гения поэта) читали его письма, опубликованные в «Новом мире», напомню некоторые места из них.

2 февраля 1934 года Николай Алексеевич Клюев был арестован органами ОГПУ и выслан из Москвы сроком на пять лет «во глубину сибирских руд». А уже 12 апреля им были посланы из томского тюремного изолятора первые известия о себе, а 7 мая он получил первый телеграфный денежный перевод.

Из Томска на одном из первых пароходов по открывшимся рекам Томи и Оби Н. А. Клюев был отправлен в г. Колпашево, в то время считавшийся поселком.

Это, как и весь Нарымский край, в 1930 — 1931 гг. принявший сотни тысяч крестьян- спецпереселенцев, была тюрьма без стен и решеток, во сто, в тысячу крат куда более страшная, нежели в те годы до октябрьского переворота, когда в ней отбывали ссылку те самые видные большевики, которые ко времени осуждения поэта превратились в палачей народов, убийц, развязавших геноцид против них.

Как предполагают авторы публикации в «Новом мире» Г. С. Клычков и С. И. Субботин, в начале июня Н. А. Клюев был уже в Колпашеве. Они пишут далее: «Спустя несколько дней он разослал многим своим друзьям и знакомым письма с просьбами о помощи. Среди _его адресатов были: С. А. Толстая-Есенина и дирижер Н. С. Голованов, певица Н. А. Обухова и ее подруга Н. Ф. Христофорова-Садомова, молодой художник А. Н. Яр-Кравченко... И конечно... своему многолетнему творческому соратнику — Сергею Антоновичу Клычкову, чья поэзия и проза стали заметным явлением в русской литературе первой трети нашего столетия».

С сентября 1934 г. началась регулярная переписка Николая Алексеевича с женой друга (С. А. Клычкова) Варварой Николаевной Горбачевой, без ее постоянной денежной помощи и посылок он погиб бы значительно раньше своего последнего ареста в начале лета 1934 г.

В первом же своем письме С. А. Клычкову, написанном 12 июня того же года, Н. А. Клюев так отозвался о Колпашеве: «...Поселок Колпашев — это бугор глины, усеянный почерневшими от бед и непогодиц избами, дотуга набитыми ссыльными (чем не тюремные камеры?! — П. Б.). Есть нечего, продуктов нет или они до смешного дороги. У меня никаких средств к жизни, милостыню же здесь подавать некому, ибо все одинаково рыщут, как волки, в погоне за жраньем...».

А вот как поэт живописует Колпашево в письме Н. Ф. Христофоровой-Садомовой от 10 июня 1934 г.: «...Население — 80 процентов ссыльных — китайцев, сартов, экзотических кавказцев, украинцев, городская шпана, бывшие офицеры, студенты и безличные люди из разных концов нашей страны — все чужие друг другу и даже, и чаще всего, враждебные, все в поисках жранья, которого нет, ибо Колпашев давным-давно стал обглоданной костью. Вот он знаменитый Нарым!.. Но больше всего меня пугают люди, какие-то полупсы, люто голодные, безблагодатные и сумасшедшие от несчастий... ...Гибель неизбежна. Я очень слаб, весь дрожу от истощения, не дающего минуты отдохновения больного сердца, суставного ревматизма и ночных видений...».

В таких нечеловеческих условиях, созданных поэту большевиками, не могли не возрасти провидческие способности Н. А. Клюева.

В первом же письме С. А. Клычкову он писал: «...Мерзлый нарымский торфяник, куда стащат безгробное тело мое, должен умерить и врагов моих, ибо живому человеческому существу большей боли и поругания нельзя ни убавить, ни прибавить...».

Друзья и товарищи откликнулись на просьбы поэта о помощи. В открытке С. А. Клычкову от 4 августа 1934 г. он сообщал: «Получил перевод 30 руб. в самый разгар голода. Питался только хлебом и диким лесным чесноком...». Видимо, поэт имеет в виду колбу (черемшу).

В дальнейшем и до самого последнего ареста Н. А. Клюев постоянно получал телеграфные денежные переводы и посылки, главным образом от В. Н. Горбачевой.

В чем же заключалась вина русского поэта? В первом письме из Колпашева С. А. Клычкову он объясняет другу: «...Я сгорел на своей Погорелыцине, как некогда сгорел мой прадед протопоп Аввакум на костре пустозерском...». Это свое сообщение поэт подкрепил в письме Н. С. Голованову от 25 июля 1934 г.: «...Я сослан за поэму «Погорельщина», ничего другого за мной нет. Статья 58-я, пункт 10-й, предусматривающий агитацию...». И этим все сказано: никаких преступлений перед Россией Н. А. Клюев не совершал. Он оказался инакомыслящим...

В письмах к друзьям и товарищам из Колпашева Н. А. Клюев просил начать хлопоты хотя бы о смягчении своей участи, послаблении режима ссылки, по его выражению, «острожного». Главные хлопоты легли на плечи С. А. Клычкова. «В итоге, — пишут авторы публикации, — между 6 и 11 октября 1934 года Клюев был переведен из Колпашева в Томск».

Томск встретил Николая Алексеевича не менее сурово и враждебно, чем Колпашево. В письме В. Н. Горбачевой отсюда (от 12 октября того же года) он так рассказывает об этой встрече: «...Как получил перевод в г. Томск, говорят, что милость, но я вновь без угла и без куска хлеба. Постучался для ночлега в первую дверь — Христа ради. Жилье оказалось набитым семьей, в углу сумасшедший сын, ходит под себя...».

Оказалось, что и в Томске квартиры-камеры, как тюремные, до отказа набиты без суда репрессированным народом. Из исследований общества «Мемориал» сегодня известно, что многие состоятельные горожане были репрессированы, а семьи их выбрасывались из просторного жилья на улицу, и его немедленно занимали партаппаратчики-коммунисты, чекисты и советские начальники.

Через двенадцать дней Н. А. Клюев рассказывает в своем письме к Н. Ф. Христофоровой-Садомовой: «Дорогая Надежда Федоровна. На самый праздник Покрова меня перевели из Колпашева в город Томск... но, выйдя с парохода в ненастное и студеное утро, я очутился второй раз в ссылке без угла и без куска хлеба. Уныло со своим узлом я побрел по неизмеримо грязным улицам Томска. Кой- где присаживался то на случайную скамейку у ворот, то на какой-либо приступок; промокший до костей, голодный и холодный, уже в потемки я постучался в первую дверь кособокого старинного дома на глухой окраине города — в надежде выпросить ночлег Христа ради».

А дальше обреченный поэт-смертник, сморенный усталостью и голодом и мгновенно забывшийся (в таком состоянии у измученного человека путается явь со сном), без сомнения, рассказывает сон (Н. Ф Христофорова-Садомова во всех подробностях записала шесть снов Н. А. Клюева, рассказанных ей поэтом в 1931 — 1932 гг.): «К моему удивлению, меня встретил средних лет, бледный, с кудрявыми волосами и такой же бородкой, человек — приветствием: «Провидение посылает нам гостя! Проходите, раздевайтесь, вероятно, устали». При этих словах человек с улыбкой стал раздевать меня, придвинул стул, встал на колени и стащил с моих ног густо облепленные грязью сапоги. Потом принес валенки, постель с подушкой, быстро наладил мне в углу комнаты ночлег. Я благодарил, едва сдерживая рыдания, разделся и улегся — так как хозяин ни о чем не расспрашивал, просил только меня об одном: успокоиться, лечь и уснуть. Когда я открыл глаза, было уже утро. На столе кипел самоварчик, на деревянном блюде черный хлеб... За чаем хозяин поведал мне следующее: «Пришла, говорит, ко мне красивая статная женщина в старообрядческом наряде, в белом плате но брови — прими к себе моего страдальца — обратилась она ко мне с просьбой, я за него тебе уплачу, и подает золотой...». Моя родительница упреждает пути мои. Мало этого — случилось и следующее. Я полез в свой мешок со съестным — думая закусить с кипятком, но сколько я ни ломал ногтей — не мог развязать пестрядинной кромки, которою завязал мне конвойный солдат мешок. Хозяин подал мне ножик, я стал пилить по узлу, и вдоль рубца отлетела уцелевшая пуговка, а за ней из-под толстой домотканой заплатки вылез желтый кружочек пятирублевой золотой монеты!».

Правда, дальше следует рассказ, похожий на явь: «... вот Вам доказательство того, что не меркнет простой и вечный свет. Хозяин, ссыльный диакон с Волыни, скоро кончает срок своей ссылки, поедет через Москву, если можно, то зайдет к Вам с поклонами. Только расспрашивать его не нужно, если он почувствует внутреннее разрешение на это, то и сам расскажет. Про такие явления нельзя говорить холодным, набитым лукавыми словами людям. Теперь я живу на окраине Томска, близ березовой рощи, в избе кустаря-жестянщика. Это добрые бедные люди, днем работают, а ночью, когда уже гаснут последние городские огни, встают перед образа на молитвенный подвиг, ничего не говорят мне о деньгах, не ставят никаких условий, что будет дальше — не знаю... Чувствую, что я вижу долгий, тяжкий сон. Когда я проснусь, — это значит, все кончилось, значит, я под гробовой доской...».

Процитированное так полно письмо Н. А. Клюева никем пока что не разгадано, потому что уже через месяц и два дня в письме В. Н. Горбачевой поэт сообщает свой конкретный адрес — «пер. Красного Пожарника, изба номер 12».

Об этой «избе» он говорит в письме В. Н. Горбачевой от 25 июля 1935 г.: «У меня же общая изба, где народу 14 человек — мужичья и баб с ребятами».

Однако еще несколько фраз о шести снах Н. А. Клюева, как уже сказано, записанных Н. Ф. Христофоровой-Садомовой. В комментариях к письмам, опубликованным «Новым миром», приводятся второй и шестой сны, в которых ему являлась мать, память о которой священна для него. Не случайно в нескольких письмах В. Н. Горбачевой Николай Алексеевич описывал вещи покойной матери и просил во что бы то ни стало сберечь их.

Четвертый сон поэта кошмарно сбылся. Позволю себе напомнить его: «Иду по безбрежному ледяному полю-пространству. Полная тьма. Натыкаюсь на какие-то небольшие кучкообразные глыбы, издающие вопли, стоны. Наклоняюсь, ощупываю и с ужасом узнаю человеческие головы, рассеянные по необозримому ледяному пространству. Эти стоны сливались в какой-то потрясающий гул, рев. Ощупываю и разбираю, что все тело погружено в ледяную, замерзшую, скованную плотную массу по плечи. И лишь на поверхности — полузамерзшие головы с непередаваемо страдальческими глазами, открытым ртом, с перекошенными смертельной судорогой губами и всем лицом. Волосы стояли дыбом вокруг головы, твердо замерзшие, и казалось, что это вокруг огромные терновые венцы. Зубы оскалены в великом неестественном напряжении. Куда бы я ни поворачивался, желая бежать из этого ада, — всюду была одна картина сплошного нечеловеческого страдания — все головы были в одном положении, как кочны. Я все еще старался бежать и наткнулся на какой-то Знакомый Взгляд, такой же непередаваемо ужасный, и я узнал... Я узнал одного из моих собратьев-поэтов, погибшего от собственной руки, по своей, упавшей до бездны воле... Он тоже узнал меня, умоляюще кричал о помощи, — но я сам изнемог в этом мертвяще-ледяном вихре... Я опустился на колени...».

Н. А. Клюев побывал в нарымском аду, где на островах карательные органы голодом умертвили и затопили многие десятки тысяч людей: стариков и детей, юношей и девушек, мужчин и женщин в зрелом, цветущем возрасте: живыми отправили на дно Оби в трюмах барж тоже тысячи и тысячи человек — крестьян, рабочих, служащих. Этим адом был не только Нарым, но и вся область, сам Томск, Колпашево, Асино, Итатка, Берегаево, Тунгусский Бор. В лагерь, частью за колючей проволокой и без нее, была превращена вся Томская область, а в заключенных — все ее население.

До 1935 года в области существовала карточная система на хлеб. За пределами лагерей ГУЛАГа народ голодал, бедствовал, нищенствовал. И все это выпало на долю великого русского поэта Николая Клюева.

В письме, отправленном Н. Ф. Христофоровой-Садомовой в августе или сентябре 1936 г., Николай Алексеевич так описывал условия, в которых жил в переулке Красного пожарника: «...За досчатой заборкой от моей каморки день и ночь идет современная симфония — пьянка, драка, проклятия, — рев бабий и ребячий, и все это покрывает доблестное радио...».

Но и в этом кошмаре поэт жил напряженной духовной и творческой жизнью. Во многих письмах он интересовался литературными делами бывших своих товарищей: «Как живут поэты?», «Очень волнует судьба Васильева», «Как живет П. Васильев?..». И, зная, что он его, Николая Клюева, предал, добавлял: «...крепко ли ему спится?». И опять: «...что слышно о П. Васильеве? Где он?» А вот более пространно из письма В. Н. Горбачевой от 22 декабря 1936 г.: «Объявился ли Васильев, или пишет из тюрьмы? Что Литгазета назвала его бездарным — это ничего не доказывает. Поэт такой яркости, обладатель чудесных арсеналов с кладенцами, может оказаться бездарным совершенно по другим причинам... Мне бы очень хотелось прочесть бездарные стихи Павла. Хотя он и много потрудился, чтобы я умолк навсегда. Передайте ему, что я написал четыре поэмы. В одной из них воспет и он, не как негодяй, Иуда и убийца, а как хризопас самоцветный!..». В своих письмах Н. А. Клюев частенько спрашивает о М. Пришвине, О. Мандельштаме и других знакомых писателях, художниках.

Николай Алексеевич в ссылке читал роман Ромена Роллана «Жан-Кристоф», сам сочинял, он писал об этом: «Несмотря на бездомье и отсутствие уединения, сердце мое полно стихами. Правда, все они не записаны, а хранятся в арсенале памяти и тихо радуют меня: видно, кое-что осталась и для меня в жизни...». Это 25 июля 1935 г., a 10 августа 1936 г.: «Я написал поэму и несколько стихов, но у меня их уже нет: они в чужих жестоких руках...».

Как и в лучшие времена, Н. А. Клюев не мог проходить мимо вечных ценностей и в Томске, он писал 10 августа 1936 г. В. Н. Горбачевой: «...У меня были с трудом приобретенные кое-какие редкие книги и старинные иконы, мимо которых я как художник, не могу пройти равнодушно, но и они с злополучного марта месяца в чужих руках...». Ясно, кто все это отнял. Это был не первый грабеж. В одном из писем он отмечал: «... Посылку с носильными вещами получил. Все они не мои — все сгнили...». Даже икона-складень XVII в. была подменена подделкой.

Но все годы, проведенные в Сибири, Н. А. Клюева часто сваливали болезни, пока он не сообщил В. Н. Горбачевой в июле 1936 г.: «Очнулся как от летаргического сна, дорогая Варвара Николаевна. Четыре месяца был прикован к постели: разбит параличом и совершенно беспомощен: отнялась левая рука и нога и левый глаз закрылся... я непоправимо болен пороком сердца в тяжелой форме... Долго был без памяти, да и сейчас много не помню». После этого сообщения из письма в письмо следуют жалобы на беспомощность из-за болезни.

Жалуется поэт и на преследование за духовную жизнь: «...Посещение прекрасной нагорной церкви XVIII века с редкими образами для ссыльного чудовищное преступление!».

Все реже Н. А. Клюев пишет письма: В. Н. Горбачевой за весь 1936 год он отправил их всего шесть, включая одну открытку, и три Н. Ф. Христофоровой-Садомовой.

Естественно, что каторжная и тюремнолагерная Сибирь не влюбила великого поэта в себя. В письме В. Н. Горбачевой от 23 февраля 1936 г. он так отзывается о ней: «Но Сибирь мною чувствуется как что-то уже не русское: тугой, для конских ноздрей, воздух, в людской толпе много монгольских ублюдков и полукровок. Пахнущие кизяками пельмени и огромные китайские самовары — без решеток и душника в крышке. По домам почему - то железные жаровни для углей, часто попадается синяя тян-дзинская посуда, а в подмытых половодьями береговых слоях реки Томи то и дело натыкаешься на кусочки и черепки не то Сиама, не то Индии. Все это уже не костромским суслом, а каким-то кумысом мутит мое сердце...»

И еще: «… Весь этот народ — сахалинские отщепенцы, по виду дикари, очень любят сатиновые, расшитые татарским стегом рубахи, нежно-розовые или густо-пунцовые, папахи дорогого кашмира с тульей из хорошего сукна, перекрещенной серебряным галуном, бабы любят брошки «с коралловой головой», непременно в золоте — это считается большой модой и придает ценность самой обладательнице вещи. Остячки по юртам носят на шее бисерный панцирь, с огромным аквамарином посредине; прямо какая-то Бирма! Спят с собаками. Нередко собака служит подушкой... В обиходе встречаются вещи из черненой меди, которые, наверное, видели Ермака и бывали в гаремах монгольских Каганов. Великое множество красоты гибнет. Купаясь в реке Ушайке, я нашел в щебне крест с надписанием, что он из Ростова и делан при князе Владимире...». .

Явно многое в этих описаниях Сибири позаимствовано из чужих россказней, бытовавших в ту пору в Томске.

Интересно, что Н. А. Клюев купался в Ушайке, хотя это и не удивительно — мне самому довелось купаться в ней даже летом 1946 г. возле подшипникового завода. Вода тогда была прозрачной, дно видно на любой глубине даже в омутах, а теперь эта жемчужина превращена в помойную клоаку, в указанном же месте образован зольный отстойник ГРЭС-II.

Не приходится удивляться и находке поэта: с начала XVII в. Томском правили воеводы из знатных русских родов и княжеских сословий. Они вполне могли иметь вещь, «деланную» при князе Владимире.

В роковом 1937 г. Н. А. Клюев отправил В. Н. Горбачевой всего два письма — во второй декаде апреля и 3 мая и одно Н. Ф. Христофоровой-Садомовой — 6 апреля.

Последней поэт писал: «Поздравляю Вас с весенним солнцем! С Воскресением Матери сырой земли». В нем все еще теплилась надежда: «...осталось еще не так много — полтора года, если я их вынесу — продержусь, то я спасен...».

Но чекисты уже вынашивали и готовили убийство. 5 июня Николай Алексеевич Клюев был арестован. В то время он жил на улице Старо-Ачинской, 13.

2. «Я видела Клюева»

В начале этого лета на одном из заседаний Томского областного историко-просветительского общества «Мемориал» я познакомился с пожилой женщиной — Марией Ивановной Пангиной, чулымкой. Она сказала: «Я видела Клюева».

И вот я у нее дома. Как бы продолжая начатый разговор, она начала:

— Мне тогда было тринадцать лет. Несмотря на то, что в справке Управления по Томской области Министерства безопасности Российской Федерации, выданной мне 16 апреля этого года, указано, что мой папа Иван Семенович Пангин арестован 30 июня 1937 года, я отлично помню, что за ним пришли 2 июня и увели навсегда. А 5 июня явились за старшим братом Александром. Как раз в тот день мы всей семьей ходили на кладбище, что было на улице Иркутский тракт, теперешней имени Пушкина. Вернулись с него лишь к восьми часам вечера и еще издали увидели двух молодых мужчин в белых теннисках, опиравшихся спинами на столбы калитки в воротах. Мы, не подозревая ничего страшного, прошли в ограду, а когда оказались в своей квартире, то и там увидели троих таких же мужчин, сидящих возле стола. Едва мы появились, один сразу же спросил брата: «Вы Пангин Александр Иванович?». «Да, а что?» — поинтересовался брат. «Ты арестован», — объявил тот же незваный «гость». Но сразу Александра не увели, а просидели, не вставая с места, до одиннадцати часов вечера. Когда же его повели, мы все кинулись следом и увидели во дворе человек пятнадцать арестованных на разных ближайших улицах, а не на одной нашей. Вместе с ними к нам во двор пришли все их родственники, образовалась большая толпа: жены и дети, матери и отцы ревели в голос.

— А когда и где вы, Мария Ивановна, видели Клюева? — улучив момент, спросил я.

И Мария Ивановна рассказала следующее:

- Мы жили на улице Старо-Ачинской, в доме номер четыре, а моя подружка Лиза Гребнева, примерно на год младше меня, с матерью Марией Алексеевной и братом жила на противоположной стороне улицы, в доме номер тринадцать. В их дворе была маленькая избушка, в ней жил их квартирант, но что это был Клюев, я узнала из томских газет, когда о нем стали писать, по портрету. А в 1937 году я не раз видела, как он проходил по нашей улице, а потом и во дворе у подружки. Сразу спросила: «Лиза, а кто это?». «Это наш квартирант, в избушке живет». На другой день после ареста брата я ей сообщила: «А у нас горе. Брата Шуру арестовали». Лиза тоже сказала: «И у нас квартиранта забрали».

Но воспоминания М. И. Пангиной заслуживают внимания не только потому, что она видела Н. А. Клюева, а и потому, что рассказала о массовом аресте томичей 5 июня 1937 года:

- Поглядеть на арестованных, собранных в нашем дворе, вышел из соседней квартиры наш родственник Степан Петрович Мишуков. Ему было уже под семьдесят лет, сгорбатился и ноги заплетались. Но ему сказали: «Пойдешь с нами!». Даже фамилию не спросили. Жена Мишукова запричитала: «Куда вы его, старого и немощного, уводите? Зачем он вам?». Ответили: «Сходит и придет». И сейчас «ходит». Вот недавно из книги «Боль людская» узнала, что и его, как и моего отца, и младшего брата Алексея, арестованного в поселке Минаевка Асиновского района, где он работал извозчиком леспромторга, расстреляли. А еще до того дня на улице Октябрьской жил двоюродный брат нашего отца Тимофей Афанасьевич Пангин. Жена у него умерла, и он остался с тремя ребятишками: старшенькой Зине было лет одиннадцать-двенадцать, Шура горбатенькая была лет девяти, а их братик Толик лет трех-четырех. Незадолго до того дня в подвале нашего дома освободилась комната, и отец предложил ему перебраться в нее: «Чего тебе на чужой кухне с тремя ребятами тесниться?». И пятого июня, когда из нашего двора выводили арестованных, Тимофей Афанасьевич со своими детьми и тележкой, нагруженной вещами, подошел к воротам. Один из конвоиров у него спросил: «Как фамилия?». Тот ответил. Ему приказали: «Пойдешь с нами!». «А детей- то малых куда?» — спросил дядя. «Вернешься к детям», — ответили ему. Тоже был расстрелян. Не поглядели на детей. Брат Александр, арестованный в тот день, был осужден на десять лет лагерей и пять лет поражения в правах. Он день в день отсидел их на Колыме и вернулся домой в 1947 году, но в 1949 году его снова арестовали, и он год просидел в томской тюрьме, а затем был выслан отбывать пять лет поражения в правах сперва в Красноярском крае, а потом в Новосибирской области.

Убийцы работали четко и слаженно, как машина, безжалостно. Это был большевистский Молох, перемалывавший десятки миллионов ни в чем не повинных людей. Теперь все названные мной томичи и жители области реабилитированы.

О последних месяцах и днях Николая Алексеевича Клюева рассказывать не буду. О них много писалось как в местных, так и в центральных газетах и журналах.

В «Литературной газете» поэт Владимир Лазарев сказал: «...погиб Клюев не ослабевшим, не сломленным...». Это подтверждено архивами Томского КГБ.

Предлагаю переименовать в Томске проспект Ленина в проспект имени Н. А. Клюева, а соответствующего названия площадь в площадь им. Н. А. Клюева и здесь же установить памятник великому русскому поэту, просившему близ этой площади милостыню в 30-е годы. Надеюсь найти поддержку моему предложению у всех репрессированных с 1917 по 1990 год и их родственников, всех потерявших родных в период гражданской войны, всех раскрестьяненных, и у русской старообрядческой церкви, также пострадавшей от репрессий.

Барсагаев П.,

Краевед, член Томского областного общества «Мемориал»

//Народная трибуна. – 1992. – 24 окт.